14 ДЕКАБРЯ 2025 — 8 ФЕВРАЛЯ 2026 / МАСТЕРСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ «ЗАРЯ» (ЦЕХ ЦРМ, ВХОД 4)

13 ДЕКАБРЯ / 18:00 / ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

В грядущую субботу в мастерской Центра современного искусства «Заря» откроется выставка «Надежды и надеждинцы» — проект фотографа Вадима Мартыненко, созданный во время арт-резиденции во Владивостоке.

«Надежды и надеждинцы» Вадима Мартыненко — это визуальное исследование того, как меняется среда возникающей агломерации «Большого Владивостока», где Надеждинский район становится вектором развития города. Мастер-планы и программы территорий опережающего развития формируют новые зоны урбанизации — кварталы многоэтажной застройки и масштабные промышленные площадки. Эти проекты накладываются на опыт повседневного проживания и локальные представления жителей о территории.

Ландшафт постепенно меняется: природа уступает место стройплощадкам и промзонам. Пространство стремительно трансформируется, в нём возникает особая динамика: дорожные развязки, шум автомобилей, строительство. Логистические потоки сходятся в точках, где раньше царили спокойствие и уединение. Расширение Владивостока приносит новые удобства и связь с «большим» городом, но при этом размывает локальную специфику среды. Надеждинцы оказываются в «подготовительной» временной зоне — между самостью прошлого и обезличенным фрагментом стремительно развивающейся агломерации будущего. Человек в этом «новом» пространстве может чувствовать себя не жителем, а скорее временным пользователем. Укоренённость утрачивается, привычные ориентиры исчезают. На смену им приходят стандартизированные инфраструктурные решения. Так, одновременно с появлением сетевых магазинов и промышленных площадок, исчезает ощущение узнаваемого дома. Уютное место превращается в не-место.

Уходящая повседневность жителей становится объектом документального исследования Вадима Мартыненко. Пытаясь ее зафиксировать, автор проводил полевую работу и интервью. На части фотографий происходят обыденные для людей вещи — рыбалка, охота и отдых на море с палаткой. В свою очередь, идеи для новых фотографий рождались из предыдущих съемок, во время которых случайно попавшие в кадр местные жители рассказывали свои истории. Этот материал стал основой для других фотографий, выполненных в постдокументальном методе. Таким образом автор воссоздает утраченное прошлое через постановочные кадры, на которых происходит реинсценировка пережитого опыта — способ сделать видимыми человеческие представления и соединить документальное с воображаемым.

В проекте взгляд фотографа фиксирует не столько результаты изменения ландшафта, сколько опыт людей, живущих в хрупком равновесии между прошлым и будущим. Пространство становится ареной безмолвного диалога человека, природы и урбанистических планов. В контексте стремительного развития агломерации Вадим наблюдает, как риторика прогресса пересекается с человеческим опытом — как жители пытаются сохранить значимое, не отрицая неизбежность перемен

- Справка:

Вадим Мартыненко — постоянный участник проектов «Порт приписки Владивосток» и «Посмотри на Владивосток». Участник курсов «Пересобирая взгляд» с Алексеем Павловым, «Зомби-фотография»-3 с Сергеем Новиковым, резидент фотохаба Untitled 2020. Учился в Школе ДокДокДок, курс «Постдокументальная фотография», выпускник ДВФУ по специальности «Регионоведение Индонезии». Его работы опубликованы в изданиях Primamedia, Forbes и Forbes Life, Русский репортер, ELLE decor, DV.Land, artservatory и др.

- Для посещения обращайтесь на ресепшн ЦСИ «Заря»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

23 НОЯБРЯ 2025 — 1 ФЕВРАЛЯ 2026 / ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ ДМИТРИЯ СТАРИЦЫНА

«В тот миг, когда срабатывает затвор, свет, отраженный от объекта, попадает на снимок; таким образом, мы буквально удерживаем в руках частичку его бытия. Так история, частью которой он был, никогда по-настоящему не заканчивается»

Дмитрий Старицын

«Временно» — слово, которое описывает не длительность, а положение вещей. Быть временно — значит не задерживаться в месте, а входить в него как в пространство еще не оформленной возможности. Флюссер называл такие движения жестами — малыми актами, которыми человек вступает в мир и допускает появление нового. Временность — и есть такой жест; жест, который не утверждает, а допускает появление того, что возникает навстречу.

Снимки выставки объединяет именно это встречное движение. Они собраны не по сюжетам и не по темам, а по одному условию: практически в каждом возник момент взаимного видения. Человек с камерой — и человек перед камерой — успели оказаться в общем поле внимания. Фотография здесь не инициирует событие, а отвечает на него. Она возникает там, где два присутствия пересекаются и на долю секунды оказываются обращены друг к другу. Такой взгляд нельзя подготовить. Он не определяется позой и не зависит от готовности быть увиденным. Напротив, он возможен лишь там, где ожидание отсутствует. Люди на этих кадрах не позируют — они вступают в отношение. Это то, что Бёрджер описывал как выбор: мы видим лишь то, на что смотрим, и в этом жесте выбора возникает связь. Представленные фотографии — следы такой связи.

Отсюда и второе имя выставки: «Начинать день именно так». Начинать — значит каждый раз сбрасывать то, что мешает видеть: привычку, ожидание, предзаданную форму. Поэтому можно сказать, что жест начала — это освобождение внимания, которое позволяет миру возникнуть в своей непредсказуемой конкретности. Фотографу это удавалось и потому мир отвечал ему. Данные фотографии сведены вокруг этого единственного события — события ответа: в них запечатлено не найденное, а возникшее навстречу. В этом и заключается смысл временности: не привязанность к месту, а открытость к взгляду, который может возникнуть только в текущем мгновении.

Валентин Матвеенко

5 НОЯБРЯ 2025 — 1 ФЕВРАЛЯ 2026 / ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, КИНОЗАЛ

Инсталляции «Рожденные под чумизой», созданные по мотивам одноимённого цикла сказок театрального коллектива «ПриАмурские цыгане», рассказывают о персонажах, которые осмелились выйти за пределы собственного «островка», чтобы наладить, казалось, близкие пути к сердцу других людей.

Тотальная инсталляция, расположенная в читальном зале ЦСИ «Заря», погружает зрителя в содержательные образы и внутреннюю мифологию сказочного цикла. Центральным элементом становится воздушный шар, внутри которого разворачивается целый мир. Этот мир состоит из отдельных островов-крепостей — метафоры личности, где каждый человек пребывает наедине со своими мыслями. Между этими островами воздвигнуты лестницы, символизирующие попытки выстроить хрупкие связи и достичь взаимопонимания. Сам воздушный шар становится воплощением решимости, порыва, который позволяет преодолевать изоляцию и искать близости с другими.

Внутри шара зритель обнаружит проекцию, визуализирующую рождение этого уникального мира, а также книгу с двадцатью четырьмя рисунками существ, рожденных под чумизой, и серию картин. Эти живописные работы посвящены ключевым феноменам повествования: змеям, разрушающим лестницы-связи; апокалиптическому переживанию утраты контакта с другим человеком; и, наконец, гармонии, возникающей на острове тогда, когда связь оказывается прочной. Пространство инсталляции дополняют иллюстрации и предметы, словно вырванные прямо из страниц этих мифов.

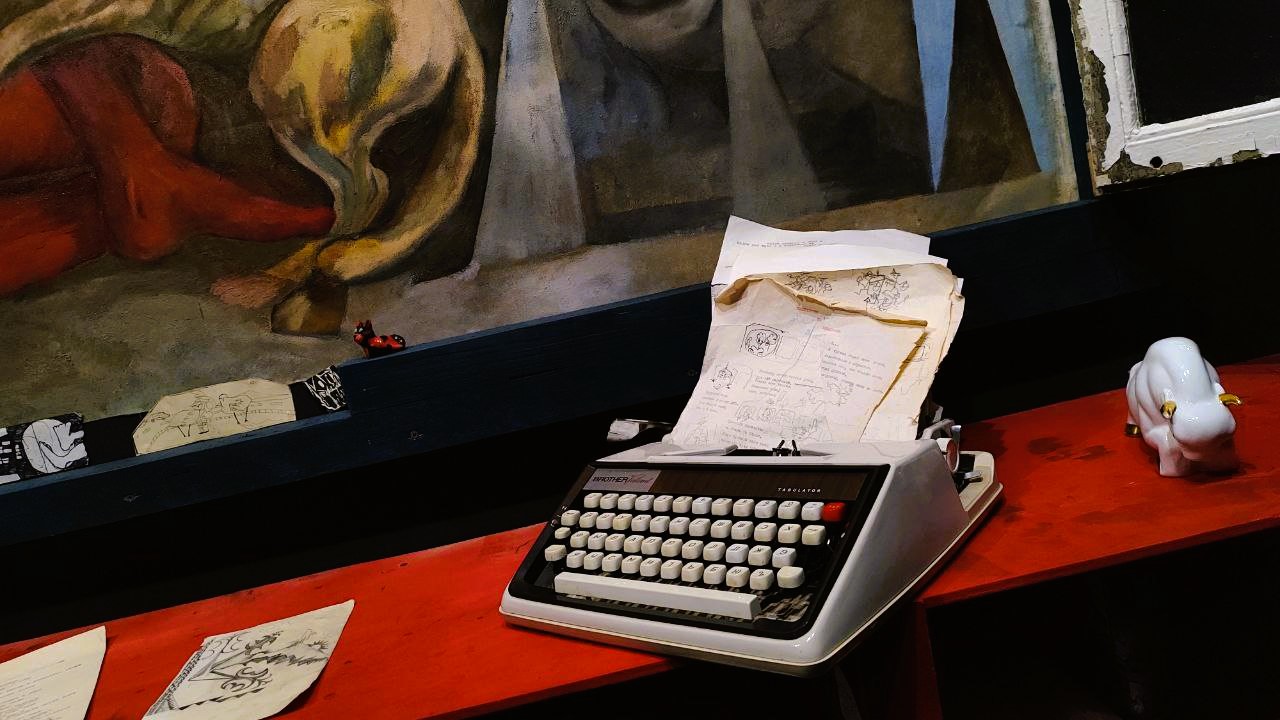

Вторая инсталляция переносит зрителя в иное измерение — она раскрывает непосредственно процесс создания сказок. Художники воссоздают условия, в которых работал автор цикла Давид Загиров. В основе работы лежит взгляд из окна на знакомые очертания многоэтажек, которые и породили первые образы этого мира. Именно здесь, на печатной машинке на красном подоконнике, были написаны первые наброски героев и сюжетов, а также итоговый текст спектакля «Каштанчик на диванчике», реализованный по итогам резиденции. Зрители могут увидеть эти первоначальные эскизы и иллюстрации, и задаться вопросом: почему, глядя на привычный городской пейзаж, рождается желание увидеть за ним сказочное пространство, и что же именно мешает людям быть вместе?

ВХОД СВОБОДНЫЙ

17 МАЯ – 14 НОЯБРЯ / ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

17 МАЯ / 18:15 / ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

Дальний Восток — пространство, которое культуролог Леонид Бляхер метко называет «зоной проточности», где люди, идеи и ресурсы находятся в постоянном движении, создавая особую социальную динамику. Суровые условия жизни сформировали здесь свою культуру отношений — с пониманием условности социальных границ, постоянным обменом ресурсами и практикой дарения. В таком контексте искусство в своем высшем проявлении перестает быть просто объектом созерцания, превращаясь в инструмент сопереживания и взаимной поддержки.

Выставка «Великая Свадьба» художников-«уссурийцев» ярко выражает эту философию. Группа авторов, входящих в арт-объединение ДВР, создала дом-резиденцию в уединённом таёжном посёлке Горноводное, в котором искусство сочетается с самобытным образом жизни. Уже сейчас географический диапазон работ расширяется до Верхоленска и Омска. Художественная практика участников воплощает концепцию «форма-жизнь» — состояние, при котором искусство не отделено от повседневности, а органично вплетено в ткань реальности. Именно благодаря этой концепции искусство становится жизнью, а жизнь — искусством.

В философии «уссурийцев» художник становится живым воплощением «формы-жизни» — не отдельным творцом, а органичным элементом самоплетущегося узора общности. Его индивидуальность проявляется не в изолированных жестах, а в перекличке мотивов, где каждая работа отзывается в другой, создавая единое смысловое поле. Это искусство взаимосвязанного существования: через сотрудничество с людьми и природой, через совместное преодоление трудностей и радостей они созидают свой Сад. Воля художника в этой системе подобна грибнице: она прорастает из личного опыта, но принадлежит всей сети, превращая индивидуальный жест в коллективное высказывание. Так возникает особая экосистема творчества, где границы между искусством и жизнью, между «я» и «мы» растворяются в едином процессе трансформации.

Как должно выглядеть искусство в мире, где оно и повседневность размыты до неразличимости? Требуется органичный синтез итогов творчества и повседневного существования. В практике «уссурийцев» произведения не просто экспонируются, а естественно проживаются: художественные вышивки становятся частью одежды, керамика используется в быту, графика украшает жилое пространство. Если в первобытной культуре творчество было неотъемлемой частью жизненного уклада, а современные институции искусства создали культ автономного эстетического объекта, то участники арт-объединения предлагают диалектически новый путь — осознанный возврат к целостности с учётом всего исторического опыта. Это сознательное стирание границ бросает вызов устоявшемуся автономному пониманию искусства.

«Великая свадьба» — не единичное событие, а перманентный процесс празднования самой возможности соединения в общность. Свадебная метафора здесь становится символом бесконечного создания связей — соединения с окружающей жизнью и слияния искусства с бытием. Это преодоление тех разрывов, которые исторически образовались между жизнью и искусством, между людьми и между человечеством и природой.

«Раскинем шатры свои посреди тайги в заповедных садах, пустимся в дорогу кочевым племенем, поселимся в городах больших и малых — костры наши в тумане светят, озаряя путь наш. По ровному пламени в глазах узнаем друг друга и собратьев по воле».

— Уссурийцы

ВХОД СВОБОДНЫЙ

17 МАЯ – 29 ОКТЯБРЯ / КИНОЗАЛ

17 МАЯ / 20:00 / ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

Проект «Ре:троспекция звука» работает с пластами памяти о 1990-х — в нём сохраняется чувство нового, обретённого, почти семейного, связанного с первыми автомобилями. Японский автопром начал проникать на советский, а затем российский рынок ещё в 1970-е, но тогда это были единичные случаи. Настоящий бум пришёлся на 1990-е, когда праворульные машины буквально ворвались в повседневность, постепенно став частью культурного кода региона. Правый руль как характерная особенность стал своеобразным маркером «извне», в то время как для самих дальневосточников это никогда не было чем-то экзотическим — просто привычной с детства нормой.

Дальневосточники на собственном опыте подтвердили идеи французского философа техники Жильбера Симондона о том, что граница между человеком и машиной на самом деле гораздо более условна, чем кажется. К действительно важным механизмам здесь относятся почти как к одушевлённым существам — их холят, лелеют, дают имена. Разве это не высшая форма гуманизма, распространяющего заботу на предметы, которые, казалось бы, не имеют души?

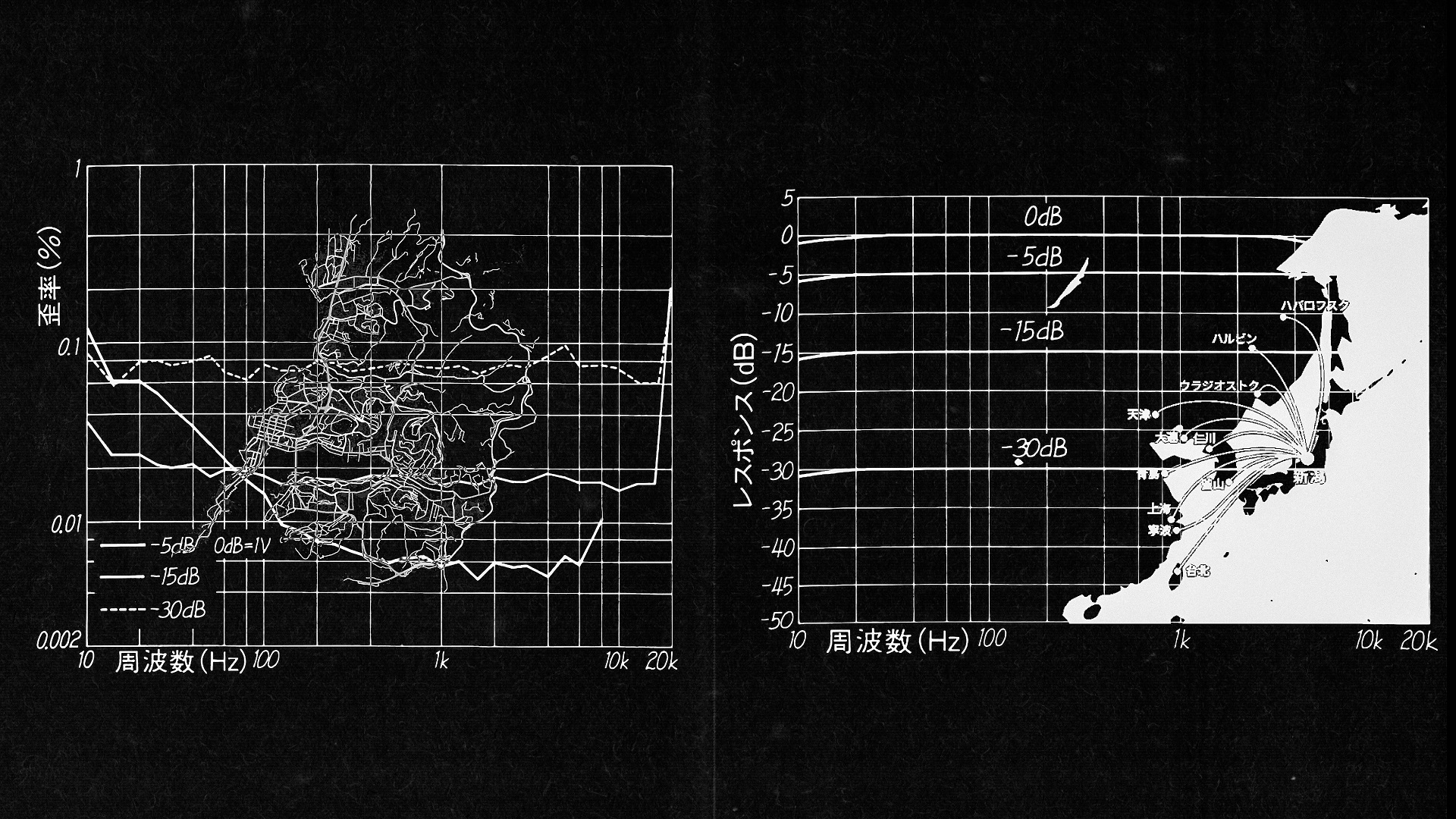

В рамках своей резиденции Антон Попов вспоминает долгожданные поездки на море с родителями и стремительные перемещения по городу, где детское восприятие пыталось поспеть за устремлениями взрослых в бурную эпоху конца 1990-х — начала 2000-х. Быстро меняющиеся картины за окном машины оставляли абстрактные, с трудом различимые образы. Антон же обращается к другому медиуму — аудиальным воспоминаниям прошлого, которые становятся отправной точкой его исследований. Звуковое пространство внутри японского автомобиля отделяет нас от окружающей действительности прошедшей эпохи, позволяя находиться в безопасности детства.

На этих машинах семьями ездили в дальние уголки края, а иногда и всей страны. Их тщательно обустраивали, превращая в подобие второго дома. Важнейшим элементом этого пространства становился звук — точнее, технические устройства, которые его воспроизводили: автомобильные магнитолы. Новые музыкальные записи можно было купить на рынке, но самые интересные находки всегда хранились в частных коллекциях. Здесь проявляется ещё одна характерная дальневосточная черта — разветвлённая система неформальных связей как условие выживания. Хочешь услышать новое музыкальное направление, которым пестрил тогдашний рынок аудиоплёнок? Ищи нужного человека, договаривайся, перезаписывай. Это был совершенно особый способ передачи культурного кода, сильно отличающийся от современного цифрового обмена. Сегодня мы почти не замечаем, что каждое музыкальное произведение должно иметь физический носитель, а ведь кассеты, как и человеческая память, постепенно изнашивались, теряя качество первых прослушиваний, стирая яркость первоначальных впечатлений.

Реальность и память существуют в постоянном взаимодействии, подобно источнику звука и его эху, которые сливаются и заменяют друг друга. Инсталляция исследует звук как вибрацию в диалоге с реальностью, восприятием и памятью. Он предстаёт не просто результатом колебаний воздуха, но и средством исследования, где источники звука и их эхо постоянно переплетаются и трансформируются. Память играет ключевую роль в этом процессе: она действует как звуковое эхо, никогда не сохраняющее стабильную форму, но постоянно изменяющееся через новые слои воспоминаний, опыта и контекста. Таким образом, память постоянно собирается заново, подобно звуку в пространстве, и граница между источником и эхом становится неразличимой.

Ретроспекция — это взгляд в прошлое через призму современного восприятия. Музыка из прошлого не просто повторяется, но пересоздаётся в контексте выставочного пространства, позволяя зрителю найти ритмы, помогающие сформировать новый опыт при столкновении с семейными аудиоархивами художника. Вопрошание и поиск ответов на трагедии — характерная черта культуры позднего модерна, эпохи, в которой мы живём. Прошлое, как призрак, напоминает о себе отдельными чертами как современная музыка, насыщенная сэмплами — фрагментами ранее созданных композиций. Оно проявляется урывками, становясь частью современных культурных артефактов, а не точным воспроизведением того, что было.

Исходный материал Антона — аудиозаписи отца, найденные в архиве, покрытые пылью забвения, — становится инструментом возвращения и потенциального поиска новых смыслов. На отдельных кассетах нет даже названий, они помечены как «без названия», но каждая оказывается чем-то знакомым из того самого далёкого прошлого. Собирая музыкальные композиции в наслаиваемый коллаж, художник создаёт пересечения картин прошлого, проявляющихся в современности.

Таким образом, в проекте прошлое, наполненное уютом семейных поездок и перипетиями истории, становится воспоминанием, звучащим из глубины лет. Те самые звуки из папиной машины превращаются в портал, позволяющий вернуться в эпоху открытий — иногда грустных, иногда трагических, но всегда содержащих в себе ту самую дальневосточную смесь любви, доброты и свежего ветра перемен.

- О художнике:

Антон Попов (р. 1997, Владивосток) — саунд-артист, исследователь звука и экспериментальный композитор. Окончил Департамент коммуникации и медиа ДВФУ. С 2020 года исследует методы репрезентации, описания, производства, рецепции и архивации звука. Участник мастерских Музея современного искусства «Гараж» (г. Москва, 2024), автор медиа-инсталляции в рамках выставки «Невидимые рутины» (Центр художественного производства «Своды» Дома культуры «ГЭС-2», г. Москва, 2024).

ВХОД СВОБОДНЫЙ

21 АВГУСТА – 5 ОКТЯБРЯ / ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ КОЛЛЕКТИВА «СИЛА ТРЕХ» / МАСТЕРСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ «ЗАРЯ» (ЦЕХ ЦРМ, ВХОД 4)

В мастерской арт-резиденции «Заря» доступен к просмотру итоговый проект коллектива художниц «Сила трех».

Как правило, дом кажется надёжным местом, куда всегда можно вернуться. Но иногда переезд меняет это ощущение: ожидания сталкиваются с реальностью. Обретение нового дома проходит через отсутствие привязанности к месту и людям.

Владивосток — портовый город, где дом находится на пересечении потоков и горизонтов, между прибытием и расставанием. В своем резидентском проекте художницы Яна Вэстн, Лолита Кузьменко и Ира Епифанова рассказывают, как представления о будущем в новом доме, в новом городе рисуют картину будущего, но при этом зачастую удерживают в прошлом. В попытке предсказать непредсказуемое рождаются ожидания, но настоящий путь человека формируется только его действиями.

Входная группа и инсталляция Лолиты Кузьменко вводят в пространство представлений. На входе зрителя встречают светлые, почти прозрачные ткани — паруса, ловящие ветер. В их мягкой продуваемости чувствуется дыхание портового города, зоны непрерывного приезда и отбытия. В следующей части выставки ткань образует едва заметные искажения, за которыми виднеются образы прошлого и будущего. В них воплощается меняющееся восприятие дома и самого себя.

Идея панно «Сосуды памяти» авторства Иры Епифановой строится вокруг метафоры памяти как сосуда, в течение жизни наполняемого историями и отношениями. Амфора — это древний образ хранения, который превращается в художественный знак: память не только оберегает, но и меняется под воздействием времени и тяжелых событий.

В панно «Окна света» воплощены максимально достоверные образы города. Они основаны на схемах, в которые Ира собрала личные истории, присланные гостями ЦСИ «Заря».Город предстает лабиринтом, из которого одни находят выход, а другие остаются внутри; как перекресток, где пути расходятся, словно стрелки, указывающие в разные стороны.

В работе художницы Яны Вэстн «Осколки» фотографии из детства выступают главными носителями памяти, сколлажированными на фрагментах керамики. На снимках — родной дом в Дальнегорске, откуда Яна уехала во Владивосток, подруга детства, кот в бабушкином кресле, мостик, по которому каждый день она шла домой. С этими изображениями художница берет в дорогу важные воспоминания, зафиксированные на плёнке. Так ощущение дома следует за человеком с места на место.

Резюмирует идею перехода панно «Портал» Иры Епифановой. Вечное пламя обрамляет свет внутри. Пока оно горит — ты герой своей жизни. Этот огонь помогает жить дальше и прорываться через то, что кажется тупиком. Параллельный вход в конце пространства кажется закрытым, но входить порой приходится даже через двери, которые казались запертыми.

Владивосток — город возможностей, но многое зависит от смелости человека и выбора собственного пути. Жизнь строится здесь и сейчас, и нужно принять, что не в каждом ее моменте будет дом, привычная обстановка и старые друзья. Искусство создаётся пространство, в котором смешиваются мечты, память и реальность, а представления о том, что будет впереди, помогают двигаться вперёд, не отступая от собственного пути

- Справка:

Вэстн Яна — мультидисциплинарный художник, экс- сценограф театрального факультета ДВГИИ. Образование: 2020 ДВФУ, Школа искусств и гуманитарных наук, магистр истории искусства. Выставочные групповые проекты: 2024 «Связь. Территория. Память». ЦСИ ЗАРЯ (Vladivostok, Russia), 2024 «Телега полная цветов». BIS ART GALLERY (Winzavod/ Moscow, Russia), 2023 «Топология окраин». Выставочное пространство библиотеки Гоголя (Saint Petersburg, Russia), 2023 Проект «Маяковский. Поэт перемен». Парк «Музеон» (Moscow, Russia), 2023 «Глубокое погружение». Пространство «Сигнал» (Kaliningrad, Russia), 2023 «Выставка Дальневосточных коллажистов». Арт-резиденция «Маяк» (Yuzhno-Sakhalinsk, Russia), 2023 «АДРЕСА(Н)ТЫ». Obbo.Public (Vorkuta, Komi republic, Russia), 2022 «Шестое вымирание». Bomba Gallery (Moscow, Russia), 2021 «Звездопад». Галерея Здесь на Таганке (Moscow, Russia), 2020 «ARTS CHALLENGE» Aichi Arts Center (Nagoya, Japan).

Лолита Кузьменко — дизайнер одежды, победитель международного конкурса молодых дизайнеров «Пигмалион» (г. Владивосток), участник международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» (г. Москва), участник фестиваля молодых дизайнеров «МОДА 4.0» (г. Иваново), участник недели моды в г. Чжэнчжоу (Китай). Художник, который работает с текстилем и различными материалами, обычно используемыми для создания одежды. Исследует тему локальности и дальневосточной идентичности. Уделяя большое внимание ремесленной составляющей процесса работы с материалом при создании произведений, выявляет его возможность воздействовать на человека, его самоощущение, собственную телесность, способность изменять проявление людей в социальном и культурном пространстве.

Ирина Епифанова — художница, создает уличные и студийные живописные работы и пространственные объекты. Образование: 2010-2016 – Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), г. Владивосток, «Дизайн» (специалитет), диплом с отличием. 2023-2025 – Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), магистратура, Культурология, «Арт-менеджмент и музейное дело». С 2020 – художник Мастерской монументального искусства «Дом культуры».

- Для посещения выставки обращайтесь на ресепшн ЦСИ «Заря».

ВХОД СВОБОДНЫЙ

13–27 ИЮЛЯ / МАСТЕРСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ «ЗАРЯ» (ЦЕХ ЦРМ, ВХОД 4)

12 ИЮЛЯ / 19:00 / ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

Выставка представляет собой визуальное исследование кухни как живого архива культурной памяти.Проект предлагает взгляд на Дальний Восток через призму повседневной кулинарии, где в каждом блюде сплетаются истории миграций, природные условия и семейные предания. Рита исследует хрупкое равновесие между традицией и импровизацией, показывая, как любые элементы кухонного быта — будь то разделочная доска с остатками папоротника и капусты или банки с соленьями на подоконнике — превращаются в художественные образы коллективной идентичности.

- Справка:

Рита Зарюта (1999 г.р., Владивосток) — фотохудожница, режиссер и сценарист, специализирующаяся на документальных историях. Родилась во Владивостоке, в 2015 году переехала в Москву, окончила театральную школу, затем режиссерский факультет ВГИКа, школу современной фотографии «Докдокдок» по курсу документальной фотографии. Документальные фильмы с её режиссерским и сценарным участием принимали участие в программах фестивалей ММКФ 2020 — фильм «Хворь» (внеконкурсная программа) и «Мир света» (г. Рыбинск) — «Красный крест. Ген Человечности».

- Выставка продлится по 27 июля включительно. Для посещения обращайтесь на ресепшн ЦСИ «Заря»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

25 МАЯ – 6 ИЮЛЯ / МАСТЕРСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ «ЗАРЯ» (ЦЕХ ЦРМ, ВХОД 4)

24 МАЯ / 18:00 / ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

25 МАЯ / 17:00 / АВТОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ

Выставка Ольги Городенской «Миндальний Восток» представляет серию ручных калейдоскопов, созданных по итогам весенней арт-резиденции во Владивостоке. Семь уникальных объектов предлагают зрителю новый способ восприятия городского пространства через оптику фрагментарности и игры. В течение резиденции художница собирала материальные следы окружающей действительности — части растений, ракушки, осколки стекла, элементы городского текста, — которые превратились в наполнение калейдоскопов. В центре проекта лежит парадокс: с одной стороны, это фасадность и кажущаяся ненужность объектов из повседневности, с другой — поиск глубины за внешней очевидностью.

Открывающий экспозицию объект «Призма» предлагает зрителю рассмотреть разбитое на множество граней собственное отражение, напоминая о сложности человеческой идентичности. Эта работа задает тон всей выставке, приглашая к исследованию многомерности себя и окружающей нас среды.

Калейдоскоп «Растения» представляет собой кольцевую композицию из местной флоры — адониса амурского, весенника звездчатого и рододендрона. Он раскрывает природу Дальнего Востока в новых визуальных паттернах.

Объект «Прибрежность» работает с морскими раковинами как со свидетельствами взаимодействия человека и океана. Расколотые панцири моллюсков обретают новую целостность внутри калейдоскопа, складываясь во фрактальные узоры.

Работа «Послания» фиксирует городской текст — случайные надписи и объявления, превращая уличные слова в поэтическое полотно. Ироничные и прямолинейные, они ведут нас по укромным уголкам города. В конечном счете фрагментированные тексты становятся паттерном, теряя свою изначальную функцию.

Объект «Обломки» составлен из посуды, прошедшей цикл природной обработки: от бытового использования через выбрасывание в море и естественного оттачивания волнами до возвращения на берег в новом качестве. Микромусор, обкатанный водой, является носителем порой минималистичных, порой, наоборот, насыщенных узоров, складывающихся в новые формы.

Калейдоскоп «Напряжение» включает в себя изображения ног, которые передают телесный опыт перемещения по холмистому ландшафту Владивостока, где каждый подъём становится маленьким подвигом.

«Осколки» отсылают к бухте Стеклянная с её отполированными морем стеклышками, включёнными в зеркальную композицию. Калейдоскопический взгляд — это подмигивание досугу детства, рассматриванию разбитых стеклышек в отражении солнца.

Завершающий выставку объект «Смешение» акцентирует азиатское влияние на город динамичной логистики. Артефактами работы стали графические элементы упаковок иностранных товаров и изображения морских контейнеров, рассказывающие о торговых путях и культурном обмене.

Проект строится на принципе калейдоскопического восприятия: как ребёнок познаёт мир через игру, так и взрослый, заглядывая в калейдоскоп, сначала увлекается узорами, а затем задумывается об их природе. «Миндальний Восток» напоминает, что реальность многогранна — следы человеческого присутствия постоянно перерабатываются средой, но никогда не исчезают полностью, а с каждым новым взглядом мир собирается заново.

- Справка:

Городенская Ольга (1988 г.р., Бийск) окончила школу «Свободные мастерские» ММОМА в 2020 году. B&D (Институт Бизнес и Дизайна) 2014 г., факультет Дизайна среды и Омский художественно-промышленный колледж. Кафедра Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 2008 г. Вошла в шорт-лист арт-резиденции Художник+ 2024 в Третьяковке в Самаре. Участвовала в ярмарке Cosmoscow 2024 в коллаборации с художницей Тарой Тарабцевой в секции Тиражного искусства для галереи ArtTube editions. Участница коллективных выставок в Новой Третьяковке, Винзаводе, ММОМА, Культурном центре ЗИЛ.

- Для посещения выставки обращайтесь на ресепшн ЦСИ «Заря».

ВХОД СВОБОДНЫЙ

22 ДЕКАБРЯ 2024 – 16 ФЕВРАЛЯ 2025 / ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, КИНОЗАЛ

21 ДЕКАБРЯ / 18:00—20:00 / ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

— Знаешь, Филипп, три темы, о которых поют песни?

— Нет! Расскажите!

— О любви, политике и ни о чем!

Фотосерия и видеоинсталляция от художников Вячеслава Мизина и Филиппа Крикунова«Ностальгия по будущему» служит ироничным сборником «краеведения счастья», как его называют сами авторы (также известные как инициаторы и адепты Паратунского современного искусства и Музея современного искусства Камчатки). Формат короткого видео, к которому прибегли резиденты «Зари», является продолжением метода сибирского иронического концептуализма. Сегодня производство reels (бесконечной ленты коротких видеороликов) и видео в тик-токе стало полноценной индустрией, напоминающей кинематограф: с менеджерами, сценариями, актерами и соответствующими бюджетными успехами. Так, в Китае существуют целые фабрики, на которых десятками работают блогеры, сидя в полуметре друг от друга и производя контент. Существует миллион форматов аналогичных коротких видео — от новостных до абстрактных графических и естественно-ироничных.

Авторы проекта противопоставляют свой художественно-реалистический метод «ноль-видео» не только этим форматам, но и сложным кураторским формулировкам и художественно слабым посланиям современных художников.

В проекте «От Брейгеля до Бринера (ностальгия по будущему)» Филипп Крикунов и Вячеслав Мизин снимают короткие видео-скетчи, визуализирующие локальную мифологию и народные мудрости Приморского края. Формально простые и стремящиеся к полному упрощению до «нулевого уровня» видеозарисовки являются симптомом современной фольклоризации культуры. Этот метод модифицирует народные произведения для демонстрации их преломления в современной культуре. Знаменитым примером является работа Питера Брейгеля-старшего «Фламандские пословицы». На ней изображено более ста пословиц, часть из которых до сих пор не разгадана. Брейгель сделал подборку избранных мудростей на холсте, переведя их из текстового послания в визуальный регистр. Первым подобным коллекционером пословиц был Эразм Роттердамский, собиравший крылатые выражения с пояснениями.

Дуэт Музея современного искусства Камчатки в своем проекте на «Заре» продолжает и адаптирует данную линию собирательства народных мудростей путем расширения сборника историй за счет локальных легенд и устоявшихся (или не совсем очевидных) мифов.

Продолжая дело Брейгеля, Музей Камчатки использует ландшафтные и текстовые особенности Приморья и рисует веселую медиакартину территории. В работе над видеозарисовками художники руководствуются методом «пустота-и-простота», акцентируя внимание на том, что окружающая нас действительность и реальность уже сами по себе являются искусством. Подобное обнуление за счет упрощения визуального ряда необходимо для старта создания новых метафор, новых идиом и фразеологизмов места. А в конечном счете — и для создания новых пазлов как пересборки уже существующих элементов реальности и, соответственно, производства нового искусства.

Отталкиваясь от метода ноль-видео и максимальной простоты, авторы придают фантастичность реальности, используя мечты как каркас для построения будущего. Это будущее строится на романтике и мечтах 60-х ХХ века и проектирует фантастический мост в 30-е годы XXI века. Эта фантасмагоричность спасет мир 30-х!

ВХОД СВОБОДНЫЙ

27 ОКТЯБРЯ 2024 – 16 ФЕВРАЛЯ 2025 / МАСТЕРСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ «ЗАРЯ» (ЦЕХ ЦРМ, ВХОД 4)

26 ОКТЯБРЯ / 19:00—20:00 / ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

- Вход свободный. Для посещения обращайтесь на ресепшн ЦСИ «Заря»

Темой исследовательского и художественного проекта Сослана Дзатиева и Антона Вальковского «Смутное на склоне – это и есть мой новый дом» стали вопросы перемещенной памяти и перемещенной идентичности в контексте миграционных процессов Приморья на примере осетинской диаспоры и судеб конкретных людей.

Исторически сложилось, что Дальний Восток стал новым домом для огромного количества самых разных сообществ: одни оказались здесь в результате переселений, другие – в качестве трудовых мигрантов, для третьих место резонировало с мечтой об убежище и обретении безопасности. За время арт-резиденции авторы разрабатывали понятие «проточная культура» – пространство адаптаций, обмена, взаимовлияний и трансформаций, соединяющее напластования самых разных контекстов и эпох. По мнению авторов проекта, феномен «проточной культуры» наиболее специфично отражает идентичность Владивостока как точки неокончательного и постоянного перемещения, из которой население и уезжает, и постоянно воспроизводится в том числе за счет новых волн переселенцев.

Этимология названий городов «Владивосток» и «Владикавказ» отражает общность истории двух регионов. Несмотря на расстояние почти в 10 000 километров, исторические события не раз будут связывать обе территории. Резиденты «Зари» фокусировались на исследовании форм сохранения и воспроизводства сообщества в контексте перемещений, пытаясь понять, как диаспоральные связи и поддержка помогают людям социализироваться на новой для них территории. Отдельным направлением работы стал анализ технологий адаптаций материальной и нематериальной культуры переселенцев в природных и географических условиях Дальнего Востока, выявляя примеры культурной диффузии.

Выставочный проект соединяет различные формы: архитектурные макеты, ручную и цифровую проектную графику, инсталляции, поэтические тексты. Художник Сослан Дзатиев работает с архитектурой как с художественным медиа, представляя в проекте размышления о том, как «социальная архитектура», существующая в современной осетинской культуре, может быть адаптирована к условиям приморского города. Основой для этих размышлений стал анализ архитектурного наследия региона: от систем строительства и организации поселений коренных сообществ до планировочных решений советского периода. Разработка автора позволяет не только понять, как «номадическая» архитектура может воссоздавать чувство дома и компенсировать тоску по утраченной родине, но и предлагает решение того, как наследие перемещенных сообществ может быть востребовано на принимающей территории: например, как оно может способствовать ревитализации социальных пространств современного Владивостока.

ВХОД СВОБОДНЫЙ