14 ДЕКАБРЯ 2025 — 8 ФЕВРАЛЯ 2026 / МАСТЕРСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ «ЗАРЯ» (ЦЕХ ЦРМ, ВХОД 4)

13 ДЕКАБРЯ / 18:00 / ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

В грядущую субботу в мастерской Центра современного искусства «Заря» откроется выставка «Надежды и надеждинцы» — проект фотографа Вадима Мартыненко, созданный во время арт-резиденции во Владивостоке.

«Надежды и надеждинцы» Вадима Мартыненко — это визуальное исследование того, как меняется среда возникающей агломерации «Большого Владивостока», где Надеждинский район становится вектором развития города. Мастер-планы и программы территорий опережающего развития формируют новые зоны урбанизации — кварталы многоэтажной застройки и масштабные промышленные площадки. Эти проекты накладываются на опыт повседневного проживания и локальные представления жителей о территории.

Ландшафт постепенно меняется: природа уступает место стройплощадкам и промзонам. Пространство стремительно трансформируется, в нём возникает особая динамика: дорожные развязки, шум автомобилей, строительство. Логистические потоки сходятся в точках, где раньше царили спокойствие и уединение. Расширение Владивостока приносит новые удобства и связь с «большим» городом, но при этом размывает локальную специфику среды. Надеждинцы оказываются в «подготовительной» временной зоне — между самостью прошлого и обезличенным фрагментом стремительно развивающейся агломерации будущего. Человек в этом «новом» пространстве может чувствовать себя не жителем, а скорее временным пользователем. Укоренённость утрачивается, привычные ориентиры исчезают. На смену им приходят стандартизированные инфраструктурные решения. Так, одновременно с появлением сетевых магазинов и промышленных площадок, исчезает ощущение узнаваемого дома. Уютное место превращается в не-место.

Уходящая повседневность жителей становится объектом документального исследования Вадима Мартыненко. Пытаясь ее зафиксировать, автор проводил полевую работу и интервью. На части фотографий происходят обыденные для людей вещи — рыбалка, охота и отдых на море с палаткой. В свою очередь, идеи для новых фотографий рождались из предыдущих съемок, во время которых случайно попавшие в кадр местные жители рассказывали свои истории. Этот материал стал основой для других фотографий, выполненных в постдокументальном методе. Таким образом автор воссоздает утраченное прошлое через постановочные кадры, на которых происходит реинсценировка пережитого опыта — способ сделать видимыми человеческие представления и соединить документальное с воображаемым.

В проекте взгляд фотографа фиксирует не столько результаты изменения ландшафта, сколько опыт людей, живущих в хрупком равновесии между прошлым и будущим. Пространство становится ареной безмолвного диалога человека, природы и урбанистических планов. В контексте стремительного развития агломерации Вадим наблюдает, как риторика прогресса пересекается с человеческим опытом — как жители пытаются сохранить значимое, не отрицая неизбежность перемен

- Справка:

Вадим Мартыненко — постоянный участник проектов «Порт приписки Владивосток» и «Посмотри на Владивосток». Участник курсов «Пересобирая взгляд» с Алексеем Павловым, «Зомби-фотография»-3 с Сергеем Новиковым, резидент фотохаба Untitled 2020. Учился в Школе ДокДокДок, курс «Постдокументальная фотография», выпускник ДВФУ по специальности «Регионоведение Индонезии». Его работы опубликованы в изданиях Primamedia, Forbes и Forbes Life, Русский репортер, ELLE decor, DV.Land, artservatory и др.

- Для посещения обращайтесь на ресепшн ЦСИ «Заря»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

23 НОЯБРЯ 2025 — 1 ФЕВРАЛЯ 2026 / ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ ДМИТРИЯ СТАРИЦЫНА

«В тот миг, когда срабатывает затвор, свет, отраженный от объекта, попадает на снимок; таким образом, мы буквально удерживаем в руках частичку его бытия. Так история, частью которой он был, никогда по-настоящему не заканчивается»

Дмитрий Старицын

«Временно» — слово, которое описывает не длительность, а положение вещей. Быть временно — значит не задерживаться в месте, а входить в него как в пространство еще не оформленной возможности. Флюссер называл такие движения жестами — малыми актами, которыми человек вступает в мир и допускает появление нового. Временность — и есть такой жест; жест, который не утверждает, а допускает появление того, что возникает навстречу.

Снимки выставки объединяет именно это встречное движение. Они собраны не по сюжетам и не по темам, а по одному условию: практически в каждом возник момент взаимного видения. Человек с камерой — и человек перед камерой — успели оказаться в общем поле внимания. Фотография здесь не инициирует событие, а отвечает на него. Она возникает там, где два присутствия пересекаются и на долю секунды оказываются обращены друг к другу. Такой взгляд нельзя подготовить. Он не определяется позой и не зависит от готовности быть увиденным. Напротив, он возможен лишь там, где ожидание отсутствует. Люди на этих кадрах не позируют — они вступают в отношение. Это то, что Бёрджер описывал как выбор: мы видим лишь то, на что смотрим, и в этом жесте выбора возникает связь. Представленные фотографии — следы такой связи.

Отсюда и второе имя выставки: «Начинать день именно так». Начинать — значит каждый раз сбрасывать то, что мешает видеть: привычку, ожидание, предзаданную форму. Поэтому можно сказать, что жест начала — это освобождение внимания, которое позволяет миру возникнуть в своей непредсказуемой конкретности. Фотографу это удавалось и потому мир отвечал ему. Данные фотографии сведены вокруг этого единственного события — события ответа: в них запечатлено не найденное, а возникшее навстречу. В этом и заключается смысл временности: не привязанность к месту, а открытость к взгляду, который может возникнуть только в текущем мгновении.

Валентин Матвеенко

5 НОЯБРЯ 2025 — 1 ФЕВРАЛЯ 2026 / ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, КИНОЗАЛ

Инсталляции «Рожденные под чумизой», созданные по мотивам одноимённого цикла сказок театрального коллектива «ПриАмурские цыгане», рассказывают о персонажах, которые осмелились выйти за пределы собственного «островка», чтобы наладить, казалось, близкие пути к сердцу других людей.

Тотальная инсталляция, расположенная в читальном зале ЦСИ «Заря», погружает зрителя в содержательные образы и внутреннюю мифологию сказочного цикла. Центральным элементом становится воздушный шар, внутри которого разворачивается целый мир. Этот мир состоит из отдельных островов-крепостей — метафоры личности, где каждый человек пребывает наедине со своими мыслями. Между этими островами воздвигнуты лестницы, символизирующие попытки выстроить хрупкие связи и достичь взаимопонимания. Сам воздушный шар становится воплощением решимости, порыва, который позволяет преодолевать изоляцию и искать близости с другими.

Внутри шара зритель обнаружит проекцию, визуализирующую рождение этого уникального мира, а также книгу с двадцатью четырьмя рисунками существ, рожденных под чумизой, и серию картин. Эти живописные работы посвящены ключевым феноменам повествования: змеям, разрушающим лестницы-связи; апокалиптическому переживанию утраты контакта с другим человеком; и, наконец, гармонии, возникающей на острове тогда, когда связь оказывается прочной. Пространство инсталляции дополняют иллюстрации и предметы, словно вырванные прямо из страниц этих мифов.

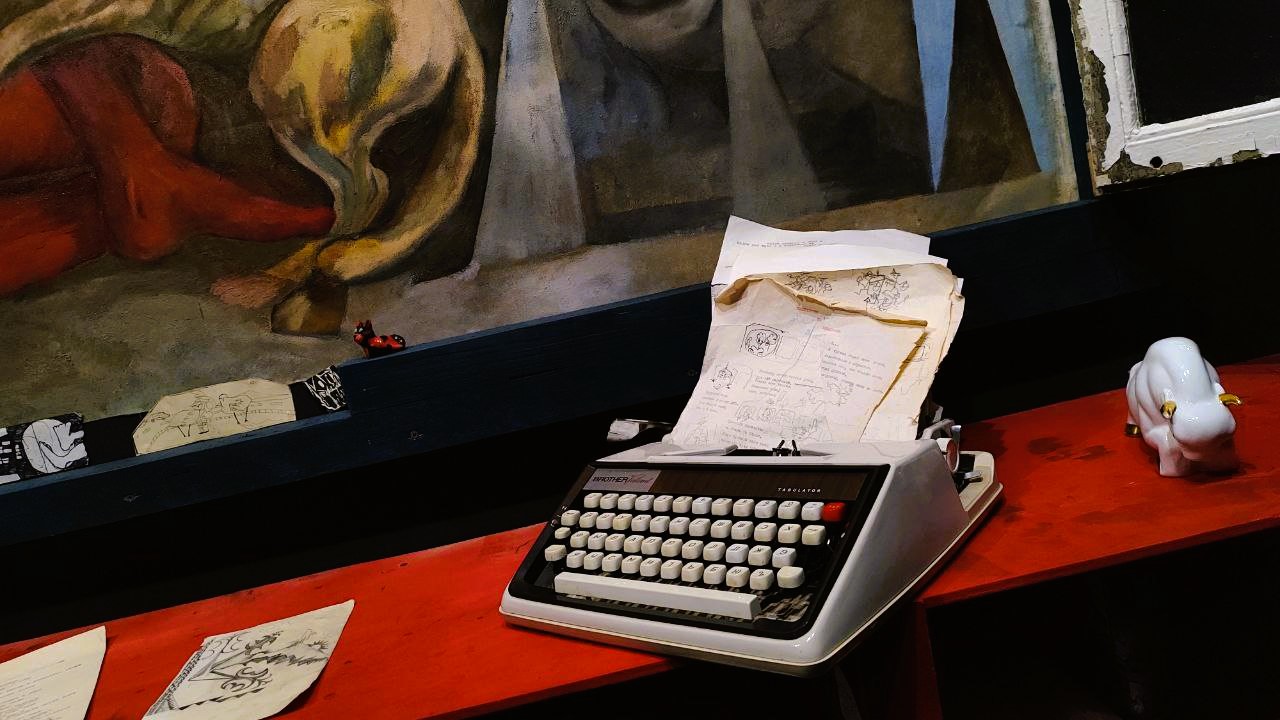

Вторая инсталляция переносит зрителя в иное измерение — она раскрывает непосредственно процесс создания сказок. Художники воссоздают условия, в которых работал автор цикла Давид Загиров. В основе работы лежит взгляд из окна на знакомые очертания многоэтажек, которые и породили первые образы этого мира. Именно здесь, на печатной машинке на красном подоконнике, были написаны первые наброски героев и сюжетов, а также итоговый текст спектакля «Каштанчик на диванчике», реализованный по итогам резиденции. Зрители могут увидеть эти первоначальные эскизы и иллюстрации, и задаться вопросом: почему, глядя на привычный городской пейзаж, рождается желание увидеть за ним сказочное пространство, и что же именно мешает людям быть вместе?

ВХОД СВОБОДНЫЙ